認知症の判断基準とは?初期症状や検査方法について解説

目次 [閉じる]

日本では高齢化が急速に進み、2025年には認知症およびその前段階である軽度認知障害(MCI)の患者数が1,000万人を超えると推定されています。認知症のおもな要因は加齢とされているため、高齢者人口の増加にともない患者数も年々増え続けています。

しかし、このようにごく身近な病気であるにもかかわらず、認知症に関する正しい知識や判断基準について、十分に理解している人は少ないのが現状です。 そこで今回の記事では、認知症の判断基準に焦点をあて、初期症状や検査方法についてわかりやすく解説していきます。

認知症とは

認知症とは、脳の疾患や身体的なトラブルなどが原因で、記憶力・判断力・理解力などの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態を指す総称です。そのため、特定の病気を指す病名ではなく、認知症を引き起こす原因疾患は100種類以上あるとされています。

そのなかでも、脳そのものの病変から引き起こされる「アルツハイマー型認知症」「脳血管性認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症」の四大認知症が全体の約90%を占めています。これらの多くが進行性で、現在の医療では根本的な治療が難しいとされています。

一方で、甲状腺機能障害やビタミン欠乏症など、身体の病気が原因で起こる認知機能の低下もあります。これらは原因になった病気の治療により、認知機能が改善するケースも少なくありません。

また、脳のどの部位が障害されるかによってあらわれる症状も大きく異なります。そのため、認知症による日常生活への影響も個人差が大きいことが特徴です。

認知症の種類

前述のとおり、認知症を引き起こす原因疾患は100種類以上ありますが、日本でみられる認知症の約90%は以下の4つのタイプに分類されます。 ここでは、その4つの認知症の特徴や発症のメカニズムについて解説していきます。

アルツハイマー型認知症

認知症のなかでもっとも多くみられるのがアルツハイマー型認知症で、全体の約70%を占めています。

アルツハイマー型認知症は、脳内にアミロイドβやタウたんぱくといった異常たんぱく質が蓄積し、それらが周辺の脳神経細胞を死滅させることで発症する神経変性疾患の一種です。こうした異常たんぱく質の蓄積により、「老人斑」や「神経原線維変化」が脳にあらわれ、脳の萎縮が進行していきます。初期には記憶障害から始まり、進行すると見当識障害や言語障害など、さまざまな認知機能に影響を及ぼすようになります。

画像素材:PIXTA脳血管性認知症

アルツハイマー型認知症に次いで多いタイプが脳血管性認知症で、全体のおよそ20%を占めるとされています。脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により、脳の一部が損傷することで発症します。

脳のどの部位に血管障害が生じたかによって、記憶・言語・判断力など、障害される認知機能(中核症状)が異なるのが大きな特徴です。脳血管障害が増え始める50代頃から発症が急激に増加すると言われています。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳の神経細胞にレビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質が蓄積することで発症する認知症で、アルツハイマー型と同様に神経変性疾患に分類され、全体のおよそ4%程度を占めます。

レビー小体は神経細胞に毒性をもつため、蓄積すると脳内の神経ネットワークが損傷し、認知機能に障害が生じます。

同じくレビー小体の蓄積が原因となる病気にパーキンソン病があり、「動作が遅い」「手がふるえる」などの運動症状が重なることも多いため、この二つの病気は一連の病気として捉えられることもあります。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉に異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞が変性することで発症するタイプの認知症です。比較的まれなタイプで、全体の約1%程度といわれています。

アルツハイマー型認知症が記憶障害から始まるのに対し、前頭側頭型は初期から感情や社会的行動のコントロール障害が目立つのが特徴です。たとえば、感情の起伏が激しくなる、反社会的な言動、常同行動(同じ行動を繰り返す)などがみられ、家族や周囲の人が驚くような変化を示すこともあります。

認知症の判断基準

前述のように、認知症は「認知機能の低下により、日常生活や社会生活に支障がでている状態」を指します。しかし、生活への影響や症状のあらわれ方には個人差が大きく、断定できる明確な基準は存在しません。

そのため、医師は以下のような複数の要素をもとに、総合的な判断をおこないます。

- 認知症の判断基準①:複数の認知機能に低下がみられること

- 認知症の判断基準②:その低下によって日常生活や社会生活に支障がでていること

- 認知症の判断基準③:画像検査などで脳の病変が確認できること

画像素材:PIXTA認知症の初期にみられる中核症状

認知症により、記憶や判断力などの認知機能が障害される症状を「中核症状」と呼びます。

認知症の種類によって、あらわれやすい中核症状はそれぞれ異なります。そのため、どの機能が低下しているかを正確に把握することは、原因疾患を特定するうえで非常に重要です。また、原因疾患によって治療薬やケアの方法が変わってくるため、的確な診断はその後のサポートにも大きく影響します。

ここでは、初期の認知症にみられる代表的な中核症状と、それによる生活への影響を具体的に紹介していきます。

全般性注意への障害

全般性注意とは、周囲のさまざまな情報や刺激のなかから、自分にとって必要な情報だけを選び取り、それに意識を向け続けるための認知機能の土台となる働きです。この機能が低下すると、必要な作業に注意を向け続けることや、集中力の維持が難しくなります。

この注意機能の障害は、多くのタイプの認知症で共通してみられる症状のひとつで、比較的初期からあらわれることが多く、以下のような変化がみられるようになります。

- ぼんやりすることが多くなる

- ミスが増える

- 反応が鈍くなる

遂行機能への障害

遂行機能とは、目的を掲げてそれに基づいた計画を立て、計画どおりに順序立てて実行していく能力のことです。この機能が障害されると、物事を理解して整理し、段取りを考えて行動することが難しくなります。そのため、以下のような支障があらわれやすくなります。

- 料理などのマルチタスクを要する家事や作業にまごつく

- 事前の準備を要する仕事でミスが目立つようになる

遂行機能の低下も多くのタイプの認知症でみられますが、前頭側頭型認知症では特に顕著にみられる傾向があります。

記憶機能への障害

記憶とは、新しい情報を脳に保存し、それを後で取り出す働きのことです。記憶には、言葉で表現できる「陳述記憶」と、運動技能や習慣などの言葉にできない「非陳述記憶」があります。さらに陳述記憶は、「出来事記憶(いつ・どこで・どのように起こったかの体験)」と「意味記憶(物や言葉の知識)」に分かれます。

症状が進行するとどのタイプの認知症でもみられるようになりますが、アルツハイマー型認知症の初期では、特に出来事記憶に障害がでやすくなり、以下のような変化がみられます。

- 今朝の朝ごはんに何を食べたか思い出せない

- 数分前に会話した内容を忘れてしまう

さらに症状が進行すると、意味記憶や非陳述記憶にも影響が広がっていきます。

見当識への障害

見当識とは、時間・場所・人物など、自分の今の状況を正しく認識・理解する能力です。この機能が低下すると、自分が「いつ」「どこで」「誰と」いるのかが曖昧になり、以下のような症状がみられるようになります。

- 時間の感覚がわからなくなる

- 自宅にいるのに「ここはどこ?」と戸惑うようになる

こういった症状は、特にアルツハイマー型認知症の初期によくみられます。

画像素材:PIXTA言語機能への障害

言語機能とは、言葉を理解し、適切に表現するための認知機能です。聴力や発声に問題がなくても、言語そのものを使う能力(話す・書く・読む・聞く)に障害がでる状態を「失語」と呼びます。具体的には、以下のような変化がみられます。

- 書けたはずの漢字が書けなくなる

- 言葉が出にくくなり、発言が減る

- 復唱や読み上げが難しくなる

- 気持ちや情報を伝える際、「あれ」「それ」といった指示語が増える

失語は、アルツハイマー型認知症や前頭側頭型認知症でよくみられますが、症状の進行とともにほかのタイプの認知症でもあらわれることがあります。

計算機能への障害

計算機能とは、数を理解し、計算するための認知機能です。計算機能が障害されると、足し算や引き算などの簡単な計算や、筆算ができなくなる状態になります。これを「失算」と呼びます。

この失算は、認知症のタイプを問わず比較的初期の段階からあらわれることが多く、具体的には以下のような症状がみられます。

- 所持金がいくらあるのか把握できない

- 買い物で金額の計算ができず、お札だけを使うようになる

視空間認知機能への障害

視空間認知機能とは、目で見たものを正しく認識し、空間のなかで自分と物との位置関係を把握する能力です。視力には異常がないのに、物の形や位置が正しく認識できなくなることで、次のような支障がでることがあります。

- フォークとスプーンの区別がつかない

- ハサミや工具などの簡単な道具が使いにくい

- 地図を見ているのに道で迷う

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症の初期によくみられる症状で、レビー小体型認知症では、実際には存在しない人や物がみえる「幻視」があらわれることもあります。

行為機能への障害

行為機能とは、自分の身体を使って目的のある動作をおこなう能力のことです。骨折や筋力低下など、身体自体に問題がないにもかかわらず、自分の身体を思うように動かせなくなる状態を「失行」と呼びます。具体的には、以下のような症状があらわれます。

- キーボードのタイピングや裁縫など、指先を使う細かい作業が難しくなる

- 「バイバイ」などの身ぶりや歩くときの手の動きがぎこちなくなる

この症状は、大脳に障害があるタイプの認知症で特にあらわれやすいとされています。

社会的認知への障害

社会的認知とは、相手の表情などから感情を読み取り、状況を理解して適切な行動をとる能力のことです。この機能が低下すると、周囲の気持ちや空気が読み取りにくくなり、社会的に不適切なふるまいが増えることがあります。

- 状況にそぐわない発言や行動が目立つ

- 人格が変わったように見える(攻撃的になるなど)

こうした症状は、前頭側頭型認知症の初期によくみられます。

認知機能の低下から引き起こされる二次症状(BPSD)

認知症の初期には、記憶障害や注意力への障害といった中核症状が目立ち始めますが、これらの症状が進行すると、やがて感情や行動面にもさまざまな変化があらわれるようになります。このように、中核症状に加えて、環境要因・身体的要因・心理的要因などが重なることであらわれる症状を、周辺症状(BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)と呼びます。

BPSDはすべての認知症患者に起こるわけでなく、個人差も大きいのが特徴です。代表的なBPSDには、以下のようなものがあります。

- 思うように行動できず感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなったり、抑うつ的になったりする

- 注意力や記憶の障害により、現在の状況が把握できず、強い不安感や焦燥感を抱くようになる

- 見当識障害により場所や時間の感覚が失われ、徘徊したり、昼夜逆転の生活になったりする

- 視空間認知の障害から、実在しないものが見える(幻覚)、ないことを信じ込む(妄想)といった症状があらわれる

画像素材:PIXTA認知症の検査

認知症の診断では、「脳の病変によるものなのか」「一時的な体調不良や精神的ストレスによるものなのか」を見極める必要があります。そのため、複数の検査を組み合わせて総合的に判断するのが一般的です。

問診

認知症は、症状がある程度進行するまで目に見える変化が少ないことも多いため、本人や周囲からの情報をていねいに聞き取る問診がとても重要です。具体的には、以下のような点を確認します。

- 本人が感じている困りごとや悩み

- これまでできていたことで難しくなってきたこと

- 生活のなかで感じる違和感や不便さ

また、家族や同僚など、周囲の人から見た最近の変化や様子も確認することで、より客観的な評価が可能になります。

神経心理学検査(認知機能検査)

神経心理学検査(認知機能検査)では、認知機能の状態を調べます。主に医師や心理士の質問に口頭で答える形式で行われ、以下のような質問が出されます。

- 日時や現在の場所、年齢の確認(見当識)

- 「100から7を順に引いていく」といった計算(計算機能)

- みせられた物の名前をたずねる(視空間認知機能)

これらの質問を通じて、どの認知機能にどの程度の障害がでているのかを推測していきます。

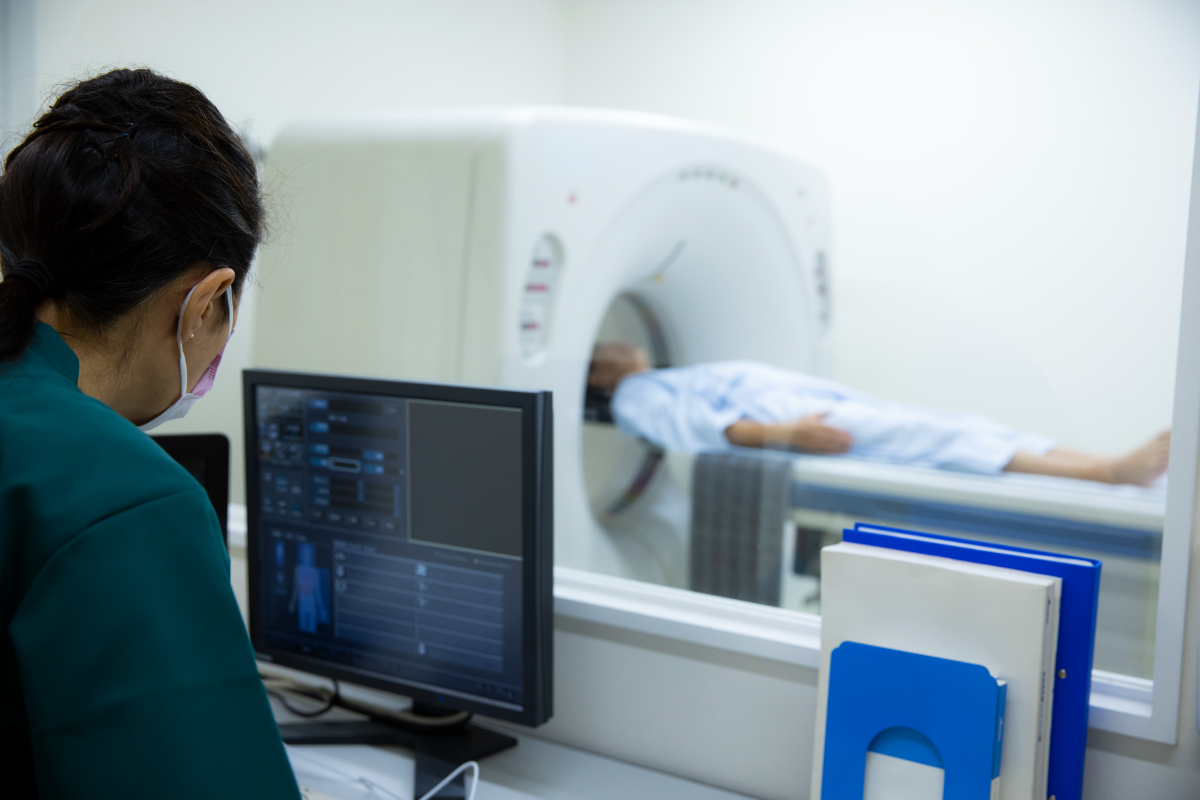

脳画像検査

神経心理検査の結果、認知症の疑いがあると判断された場合は、脳の状態を視覚的に確認するための画像検査がおこなわれることがあります。この検査は、以下のような目的で実施されます。

- 回復が見込めるタイプの認知症(甲状腺機能低下など)の可能性を確認する

- 早期の治療が必要な脳血管障害などの有無を把握する

- 脳の萎縮や病変の有無をチェックし、原因疾患の特定に役立てる

認知症を予防するためにできること

これまで紹介した通り、認知症はさまざまな認知機能に障害を引き起こし、本人や家族の生活を大きく変えてしまう可能性のある病気です。

認知症の最大の要因は加齢です。そのため、認知症は特別な病気ではなく、誰にでも起こり得る可能性があります。だからこそ、できるだけ早いうちから予防に取り組むことが、将来の認知症リスクを減らすうえで重要です。

具体的には、食生活や運動習慣の見直しに加え、読書や人との会話など、脳に刺激を与える活動を日常に取り入れることが効果的とされています。

そしてもうひとつ大切なのが、認知機能の状態を定期的にチェックすることです。早い段階で小さな異変に気づければ、治療や生活改善などへの対応が早くなり、症状の進行を抑えることにも期待できます。

予防と早期発見を日常のなかで心がけることが、安心して暮らし続ける第一歩です。

画像素材:PIXTAまとめ

今回の記事では、認知症の判断基準や初期症状、検査方法について解説してきました。認知症は誰にでも起こりうる病気だからこそ、早く気づき、正しく判断して適切に対応することが大切です。

そこでおすすめなのが『認知症と向き合う365』です。オンラインでの定期的な認知機能のチェックをはじめ、脳の画像解析や専門家のサポートが受けられるため、手軽に認知症への備えを始めることが可能です。

今はまだ不安を感じていなくても、元気なうちから備えておくことが将来の自分と家族を守る安心につながります。認知症は、ある日突然あらわれるのではなく、気づかないうちに静かに進行していく病気です。「もっと早く気づいていれば」と後悔しないために、今だからこそできる備えを今日から始めてみてはいかがでしょうか。

- 画像素材:PIXTA

【参考文献(ウェブサイト)】

- 厚生労働省(n.d.). 軽度認知障害. [オンライン]. 2025年9月5日アクセス, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/kibou_00007.html

- 厚生労働省(2015). 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン). [オンライン]. 2025年9月5日アクセス, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/kibou_00007.html

- 日本神経学会(n.d.). 認知症疾患診療ガイドライン2017. [オンライン]. 2025年9月5日アクセス,

https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html - 日本老年医学会(n.d.). 認知機能の評価法と認知症の診断. [オンライン]. 2025年9月5日アクセス,

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/tool/tool_02.html

【参考文献(書籍)】

- 秋下雅弘(2023). 目で見てわかる認知症の予防. 成美堂出版.

- 朝田隆(2023). 認知症グレーゾーンからUターンした人がやっていること. アスコム.

- 旭俊臣(2022). 早期発見+早期ケアで怖くない隠れ認知症. 幻冬舎.

- 長尾和宏(2023) .コロナと認知症~進行を止めるために今日からできること~. ブックマン.

この記事の監修者

佐藤俊彦 医師

福島県立医科大学卒業。日本医科大学付属第一病院、獨協医科大学病院、鷲谷病院での勤務を経て、1997年に「宇都宮セントラルクリニック」を開院。

最新の医療機器やAIをいち早く取り入れ、「画像診断」によるがんの超早期発見に注力、2003年には、栃木県内初のPET装置を導入し、県内初の会員制のメディカル倶楽部を創設。

新たに 2023年春には東京世田谷でも同様の画像診断センター「セントラルクリニック世田谷」を開院。

著書に『ステージ4でもあきらめない 代謝と栄養でがんに挑む』(幻冬舎)『一生病気にならない 免疫力のスイッチ』(PHP研究所)など多数。